Abstract

Background

Le crescenti richieste vincolate da risorse limitate stanno sollevando preoccupazioni sulla sostenibilità dei sistemi sanitari[1- 3]. La ricerca ha un ruolo importante da svolgere per garantire che l’assistenza sanitaria sia sostenibile, efficace, efficiente, sicura e appropriata. È anche ampiamente accettato che la società e i sistemi sanitari non stanno beneficiando in modo ottimale degli investimenti nella ricerca[4- 6]. In particolare, rimane un divario tra ciò che è noto dalla ricerca e l’assistenza fornita dai sistemi sanitari. Ridurre questo “know-do gap” è uno degli imperativi etici del nostro tempo: c’è una ben riconosciuta necessità di una scienza dell’attuazione [7], poiché l’attuazione tardiva di pratiche efficaci (e l’interruzione di quelle inefficaci) influisce sulla salute delle persone e contribuisce all’insostenibilità del sistema sanitario. Un migliore uso dell’evidenza della ricerca (una forma di “conoscenza”) nella pratica sanitaria richiede partnership tra coloro che sono impegnati nei processi che producono ricerca e coloro che si trovano a confrontarsi con le esigenze e i vincoli del mondo reale dei sistemi sanitari e dei loro utenti.

Un approccio per colmare il divario del know-how è quello di implementare un processo interattivo di scambio di conoscenze tra ricercatori sanitari e utenti della conoscenza [8]. Ci riferiamo qui agli utenti della conoscenza come individui direttamente interessati dalla ricerca e includendovi coloro che occupano una serie di posizioni nei sistemi sanitari: finanziatori, decisori del sistema sanitario e delle politiche, fornitori di assistenza sanitaria, pazienti e familiari. La traduzione della conoscenza (KT), o il processo “dalla conoscenza all’azione”, è definito dal Canadian Institute of Health Research (CIHR) [9] come:un processo dinamico e iterativo che include la sintesi, la diffusione, lo scambio e l’applicazione etica della conoscenza per migliorare la salute dei canadesi, fornire servizi e prodotti sanitari più efficaci e rafforzare il sistema sanitario. Questo processo si svolge all’interno di un complesso sistema di interazioni tra ricercatori e utenti della conoscenza che può variare in intensità, complessità e livello di coinvolgimento a seconda della natura della ricerca e dei risultati così come delle esigenze del particolare utente della conoscenza [paragrafo 4].

KT include la personalizzazione della conoscenza per l’uso in contesti specifici, e il suo uso supporta lo sviluppo di decisioni basate sull’evidenza. Lo scopo primario di KT è quello di colmare il divario di know-how, assicurando che la ricerca sia utilizzata dagli utenti della conoscenza, come i decisori governativi e i fornitori di servizi alla comunità, per migliorare i sistemi di erogazione della salute e i risultati sanitari [10]. Detto questo, è stata messa in discussione la concettualizzazione del gap know&do come il semplice risultato di un problema di trasferimento della conoscenza. Il pensiero attuale ha visto un cambiamento nel considerare la produzione di conoscenza come la creazione o il contributo al gap di know-how [11, 12]. Di conseguenza, la traduzione integrata della conoscenza (IKT) è stata proposta come approccio per affrontare le questioni problematiche con la generazione di conoscenza inerente ai metodi di ricerca tradizionali e alla produzione di conoscenza. Allo stesso modo, coloro che impiegano la ricerca partecipativa basata sulla comunità (CBPR) hanno sottolineato l’importanza di creare partenariati con le persone per le quali la ricerca è destinata in ultima analisi a beneficiare. Questi approcci di ricerca coinvolgono i ricercatori in partnership con gli utilizzatori della conoscenza e possono essere utilizzati per sfidare le ipotesi su chi, come e cosa si definisce conoscenza.

La generazione di conoscenza in grado di soddisfare le esigenze degli utenti della conoscenza dei sistemi sanitari richiede approcci sensibili al contesto e strutture di ricerca; queste possono sostenere lo sviluppo e l’integrazione di ciò che può essere definito da coloro di cui la conoscenza è destinata a beneficiare come migliore prova. C’è un crescente interesse per gli approcci collaborativi alla generazione di conoscenza tra gli utenti della conoscenza e i ricercatori e che portano ad una conoscenza “co-creata” [13]. La co-creazione della conoscenza in linea di principio trasmette la promessa di impatti sociali significativi, e le operazioni di collaborazione tra utenti della conoscenza e ricercatori continuano ad essere esplorate per far progredire la comprensione di come coinvolgere e coinvolgere gli utenti della conoscenza che forniscono e/o ricevono assistenza all’interno dei sistemi sanitari [14]. Le prove su come coinvolgere e coinvolgere al meglio gli utenti della conoscenza che si trovano nei sistemi sanitari sono in fase di costruzione[15, 16], e ci sono richieste di coerenza e di rapporti sistematici per far progredire il campo della ricerca collaborativa[17]; inoltre, le prove indicano che gli approcci partecipativi alla ricerca mostrano la promessa di un aumento dei livelli di collaborazione tra i partner della comunità, i ricercatori e le organizzazioni[18] e la conduzione della ricerca collaborativa[19, 20]. CBPR e IKT sono approcci alla ricerca che danno un contributo alla pratica e alla scienza della ricerca di implementazione, in quanto offrono l’opportunità di far progredire la comprensione dei processi e dei fattori che facilitano e ostacolano lo sviluppo e la condivisione delle conoscenze nei sistemi sanitari.

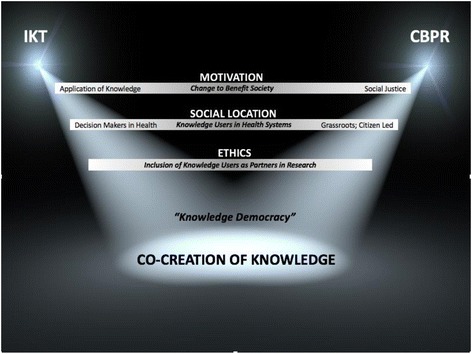

In questo lavoro, esaminiamo le storie e le tradizioni da cui sono emerse la CBPR e la IKT, così come i loro punti di convergenza e divergenza. Esaminiamo criticamente i modi in cui entrambi hanno il potenziale per contribuire allo sviluppo e all’integrazione della conoscenza nei sistemi sanitari. Sia la IKT che la CBPR hanno motivazioni e razionalità di fondo per il loro utilizzo che si traducono in somiglianze e differenze che abbracciano le aree della motivazione, della localizzazione sociale e dell’etica. Tuttavia, le pratiche di CBPR e IKT convergono su un obiettivo comune: la co-creazione della conoscenza che è il risultato sia della competenza del ricercatore che di quella dell’utente della conoscenza. Noi sosteniamo che la CBPR e la IKT possono contribuire alla scienza dell’implementazione e alle pratiche per la ricerca collaborativa; tuttavia, la chiarezza sullo scopo della ricerca – il cambiamento sociale o l’applicazione – è una caratteristica critica nella scelta di un approccio collaborativo appropriato con cui costruire la conoscenza.

Testo principale

Storia/tradizione del CBPR

Ci sono vari termini che sono stati usati per descrivere le iterazioni del CBPR, tra cui, ma non solo, la ricerca di azione, la ricerca di azione partecipativa e la ricerca di azione partecipativa femminista. Nonostante la diversa terminologia, questi approcci condividono l’impegno a lavorare in collaborazione con i membri delle comunità emarginate per ridurre o eliminare le ingiustizie e/o le disuguaglianze che sono state identificate dagli stessi membri della comunità; inoltre, coloro che usano questi approcci mirano a creare processi di ricerca più equi tra ricercatori e membri della comunità, in particolare rispetto agli approcci di ricerca più convenzionali[21]. Per semplicità, useremo il termine CBPR come termine ombrello per tali approcci. La Fondazione Kellog[22] definisce il CBPR come “un approccio collaborativo alla ricerca che coinvolge equamente tutti i partner nel processo di ricerca e riconosce i punti di forza unici che ognuno di essi apporta”. Il CBPR inizia con un tema di ricerca importante per la comunità, ha lo scopo di combinare la conoscenza con l’azione e di realizzare un cambiamento sociale per migliorare i risultati sanitari ed eliminare le disparità sanitarie” (paragrafo 2) [22].

Darroch e Giles[23] hanno identificato tre influenze principali sul CBPR: Kurt Lewin, Paulo Friere e le teoriche femministe. A Lewin[24] viene attribuito il termine “ricerca d’azione”; egli ha definito questo approccio come una metodologia di ricerca in cui i membri delle comunità sono coinvolti in ogni fase del processo di ricerca, compresa l’identificazione della questione da affrontare, la formazione di un piano, l’azione e la valutazione dei risultati. Il lavoro di Friere nell’educazione con i brasiliani non alfabetizzati ha portato al suo famoso testo del 1970, Pedagogia degli oppressi [25 ]. Friere rifiutava la nozione di gerarchia nell’educazione, propugnava una perequazione dei rapporti di potere, e incoraggiava gli oppressi a esaminare la propria oppressione e quindi a portare un cambiamento sociale, un approccio considerato “ricerca di azione partecipativa” [25]. Egli osservava che “liberare gli oppressi senza la loro partecipazione riflessiva all’atto della liberazione significa trattarli come oggetti che devono essere salvati da un edificio in fiamme” [25, p.65]. Egli ha sostenuto che dobbiamo trattare i membri delle comunità emarginate come soggetti impegnati piuttosto che come oggetti; ciò richiede la loro piena partecipazione alla loro liberazione, e quindi la loro partecipazione è necessaria in ogni fase del processo di ricerca. Anche le studiose femministe hanno svolto un ruolo importante nello sviluppo e nell’articolazione di strategie per aumentare la diffusione dei risultati della ricerca. Hanno sostenuto l’importanza di includere le donne nella ricerca, riconoscendo la casa come luogo di oppressione e trattando l’esperienza delle donne sia all’interno che all’esterno della casa come politica e degna di essere studiata [26]. Inoltre, le studiose femministe sono state forti sostenitrici di condurre ricerche “con” piuttosto che “su” individui che vivono uno svantaggio socialmente strutturato, e hanno sostenuto approcci che minimizzano le gerarchie nella ricerca [27].

All’interno della ricerca qualitativa, il CBPR è definito come una metodologia. Crotty definisce una metodologia come “la strategia, il piano d’azione, il processo o il disegno che sta dietro la scelta e l’uso di particolari metodi e che collega la scelta e l’uso dei metodi ai risultati desiderati” [28, p. 3]. Una metodologia può essere contrapposta a un metodo, che si riferisce alle “tecniche o procedure usate per raccogliere e analizzare i dati relativi ad alcune domande o ipotesi di ricerca” [28, p. 3]. La metodologia CBPR permette ai ricercatori di utilizzare un’ampia varietà di metodi di ricerca, tra cui, ma non solo, l’elicitazione fotografica[29], i focus group [30], le interviste semi-strutturate [31], la mappatura partecipativa [32], la fotovoce [33] e la narrazione digitale [34]. Il CBPR può anche essere usato con una serie di tradizioni teoriche[23], tra cui, ma non solo, la teoria femminista, la teoria poststrutturale e la teoria postcoloniale[35].

Nonostante alcune differenze nel modo in cui il CBPR viene impiegato, un aspetto comune è l’impegno ad una “competenza” di ricerca decentrata: la conoscenza dei membri della comunità è considerata legittima e di natura esperta [36]. I membri della comunità possono essere coinvolti in ogni fase del processo di ricerca, dall’identificazione del problema all’elaborazione delle domande di ricerca; alla progettazione della ricerca, alla raccolta e all’analisi dei dati, alla scrittura e alla diffusione. Lo scopo del CBPR è quello di emancipare i partecipanti e, in ultima analisi, di portare a una trasformazione sociale[37]. Per alcuni progetti, i membri della comunità possono delegare alcune responsabilità (ad esempio, l’analisi dei dati) ai ricercatori, ma, idealmente, sono coinvolti in ogni aspetto del progetto. Il coinvolgimento degli utenti della conoscenza nella ricerca sta prendendo sempre più piede nella ricerca sui sistemi sanitari a livello internazionale[38]. Questi interessi si riflettono nella letteratura della KT e, in particolare, in quella dell’IKT.

Storia/tradizione dell’IKT

L’IKT è un’innovazione finanziatrice della ricerca, inizialmente avanzata dalla Canadian Health Services Research Foundation come Knowledge Exchange[39] e più recentemente dagli Istituti canadesi di ricerca sanitaria come IKT. L’IKT prevede un approccio collaborativo tra ricercatori e utenti della conoscenza nel processo di ricerca[40]. Sebbene la menzione esplicita della teoria con l’IKT sia rara[41], l’IKT è un approccio alla ricerca e può essere utilizzato con una serie di tradizioni di ricerca teorica, come gli esempi di studi IKT che hanno utilizzato una teoria biomedica[42] o postcoloniale [43]. La IKT porta avanti anche la pratica della collaborazione utente-ricercatore di conoscenza evidente nel CBPR, idealmente in ogni fase del processo di ricerca: sviluppo della/e domanda/e di ricerca, decisioni sulla metodologia, coinvolgimento nella raccolta di dati e nello sviluppo di strumenti, interpretazione dei risultati, e partecipazione alla diffusione dei risultati [44]. Implicita nel processo di IKT è la collaborazione tra ricercatori e utenti della conoscenza per affrontare una questione di ricerca. Gli utenti della conoscenza e i ricercatori della partnership riconoscono che ogni membro apporta preziose intuizioni e competenze e che la conoscenza deve essere generata in modo collaborativo. Gli utenti della conoscenza hanno tipicamente una conoscenza dettagliata dei fattori contestuali e di implementazione, come la gestione strategica delle relazioni con gli stakeholder (quelli che possono avere un impatto o essere influenzati dalla conoscenza)[45]. A loro volta, i ricercatori portano la competenza dei metodi e delle metodologie di ricerca. Gli utilizzatori della conoscenza e i ricercatori si completano a vicenda con le competenze portate nel processo di ricerca.

L’IKT come approccio di ricerca distinto deriva da un corpus di lavoro nascente che ha avuto origine principalmente nel contesto della ricerca nei sistemi sanitari canadesi per incoraggiare la ricerca collaborativa ed è finalizzato allo sviluppo di prove applicabili. Un importante finanziatore della ricerca sanitaria in Canada, CIHR, riconosce che l’IKT utilizza principi simili a quelli del CBPR, portando i ricercatori e gli utenti della conoscenza in piena collaborazione durante tutto il processo di ricerca[44]. Sebbene la IKT non abbia una lunga storia come approccio di ricerca distinto, i ricercatori stanno cercando di definire approcci per delineare, strutturare e guidare la ricerca e l’implementazione della IKT[46, 47]. Si è fatto riferimento a un approccio alla TCI usando una serie di termini che includono la ricerca collaborativa, la ricerca d’azione, la ricerca partecipativa, la coproduzione di conoscenza[48] o la ricerca in modalità 2 (cioè, lavorare con gli utenti finali)[40], e la “borsa di studio impegnata” [12]. La comprensione dell’IKT e dei concetti ad essa correlati continua a prendere forma mentre i ricercatori, i finanziatori, gli analisti politici e i responsabili delle decisioni, insieme ai partner della comunità, cercano sempre più approcci nuovi e innovativi per costruire una conoscenza applicabile e quindi più in grado di influenzare il cambiamento dei sistemi sanitari. Tali cambiamenti sono attuati con la piena inclusione degli utenti della conoscenza come partner che sono visti come parte integrante del processo di creazione della conoscenza.

Punti di divergenza e convergenza di CBPR e IKT

Esaminiamo criticamente i punti di convergenza e divergenza per CBPR e IKT e identifichiamo che sia CBPR che IKT hanno somiglianze e differenze che abbracciano le aree della motivazione della ricerca, della localizzazione sociale e dell’etica, considerazioni importanti nella conduzione della ricerca collaborativa. Come sforzi di ricerca, le pratiche di CBPR e IKT portano alla convergenza su un obiettivo comune: la co-creazione della conoscenza che è il risultato dell’esperienza dell’utente della conoscenza e del ricercatore (Fig. 1). CBPR e IKT sono approcci alla ricerca che accolgono e facilitano l’impegno e il coinvolgimento degli utenti della conoscenza con i ricercatori, e possono entrambi contribuire all’evidenza delle pratiche di implementazione esistenti per la ricerca collaborativa.Fig. 1 Punti di divergenza e convergenza di IKT e CBPR

Fig. 1.Punti di divergenza e convergenza di IKT e CBPR

Motivazione

Gli operatori del CBPR e dell’IKT si differenziano per le motivazioni che li spingono a condurre una ricerca. La CBPR si basa su principi legati alla giustizia sociale e al desiderio di cambiamento sociale[24-26], come ad esempio l’esempio di una partnership utente-ricercatore di conoscenza per sviluppare un intervento educativo basato sulla fede per promuovere la consapevolezza del cancro nella comunità afroamericana che ha contribuito a definire l’impatto dell’intervento e ad affrontare le disparità di salute nelle comunità scarsamente servite [49]. L’obiettivo dei professionisti dell’IKT è quello di promuovere una ricerca che sia collaborativa, che affronti i problemi significativi per l’utente della ricerca e che abbia più probabilità di sviluppare una conoscenza applicabile [40]. Per esempio, una partnership utente-ricercatore di conoscenze ha utilizzato un approccio IKT per sviluppare e valutare un programma di trattamento a distanza per la salute mentale infantile che è stato trasferito nella pratica clinica [50]. Un approccio di IKT alla ricerca può mirare a sviluppare conoscenze applicabili che avranno un impatto sulla giustizia sociale, ma è la necessità di conoscenze applicabili, non la giustizia sociale, che è la motivazione principale della ricerca. Pur mancando un’esplicita e primaria attenzione alla giustizia sociale, l’IKT si basa su una definizione di KT che enfatizza “l’applicazione eticamente corretta della conoscenza per migliorare la salute, fornire servizi e prodotti sanitari più efficaci e rafforzare il sistema sanitario” [40, paragrafo1]. La giustizia sociale in salute è definita come raggiunta con il più alto standard raggiungibile di salute fisica e mentale[51]. Anche se i ricercatori CBPR e IKT possono avere motivazioni diverse, hanno in comune l’obiettivo di impegnarsi in una ricerca che metta in atto un cambiamento sociale (CBPR) o crei una conoscenza applicabile (IKT) e che serva a beneficio della società.

Le differenze e i punti in comune tra CBPR e IKT sono evidenti nell’etica di ricerca collaborativa che gli utenti della conoscenza e i ricercatori si sforzano di creare all’interno di una partnership di ricerca CBPR o IKT. I ricercatori CBPR e IKT affrontano le partnership nella ricerca in modo diverso. I ricercatori hanno notato che gli approcci IKT creano l’opportunità per i ricercatori e gli utenti della conoscenza di lavorare insieme in modo collaborativo e di sfruttare al meglio le competenze che ciascuno di essi apporta alla partnership[52]. Il CBPR si differenzia dall’IKT in quanto, come approccio alla ricerca, l’obiettivo del CBPR non è solo quello di utilizzare le competenze degli utenti della conoscenza, ma anche di migliorare la loro capacità di partecipazione significativa ed equa attraverso la ricerca, una caratteristica critica dell’approccio[53]. L’enfasi sullo sviluppo delle capacità dei membri utilizzatori della conoscenza evidente nel CBPR [54] nonè evidente all’interno della TCI, dove lo sviluppo delle capacità è incentrato sui processi di ricerca, cioè sull’impegno dei ricercatori con gli utilizzatori della conoscenza nella creazione più efficace della conoscenza e nella sua traduzione in azione [55].

È stato suggerito che il processo di IKT comporti “una trasformazione dell’identità a livello di gruppo” [52, p.190] che permette la piena incorporazione di una serie di prospettive che comprendono diverse aree di competenza. Tale punto di vista si allinea bene con gli sforzi dei ricercatori CBPR che hanno anche identificato i processi di trasformazione all’interno delle partnership come una caratteristica dell’approccio CBPR[56] e che sono diretti alla co-creazione della conoscenza. Questi punti di vista contrastano con la ricerca condotta dai ricercatori (cioè la ricerca che non si impegna con gli utilizzatori della conoscenza) e che può mancare di rilevanza contestuale per l’impostazione e/o la popolazione degli utilizzatori della conoscenza. L’evidenza empirica suggerisce che c’è stato un fallimento nel mettere in pratica le prove della ricerca[8] e la valutazione ha identificato l’esistenza di una partnership significativa (come definita dal ricercatore e dagli utilizzatori della conoscenza) come catalizzatore per aumentare sia la rilevanza che l’uso della ricerca[20]. Gli approcci di ricerca collaborativa come la CBPR e l’IKT possono fornire opportunità all’interno dei sistemi sanitari per comprendere meglio la scienza e la pratica dell’implementazione, non solo per coinvolgere gli utenti della conoscenza nella ricerca collaborativa, ma anche per integrare la ricerca condotta dai ricercatori che può portare benefici più ampi ai sistemi sanitari.

I sistemi sanitari sono complessi e correlati tra loro[57] e coinvolgono molti diversi punti di vista dei ricercatori e degli utilizzatori della conoscenza, quindi è importante che la ricerca collaborativa chiarisca le motivazioni della ricerca (cioè, guidata dal desiderio di cambiamento sociale e/o dall’attenzione allo sviluppo di prove applicabili ai sistemi sanitari). Quindi, avere sia la letteratura IKT che quella CBPR a cui attingere sarà utile per coloro che desiderano conoscere o che sono coinvolti nella realizzazione di attività di ricerca collaborativa e/o che desiderano accogliere una serie di motivazioni per raggiungere particolari risultati dei sistemi sanitari. Per questo motivo, essere chiari sulla motivazione alla conduzione della ricerca è una caratteristica importante nella decisione di utilizzare CBPR o IKT ed è legata alla localizzazione sociale dell’approccio di ricerca.

Localizzazione sociale

CBPR e IKT provengono da diversi luoghi sociali. La CBPR ha origine da tradizioni di ricerca democratica “di base” o guidate dai cittadini, con attenzione alle relazioni di potere [24-26], come l’esempio di uno studio CBPR che mirava ad affrontare i problemi di salute del cuore con le donne che non erano servite [58]. L’IKT ha origine da pratiche di ricerca promosse dai finanziatori[39] e sviluppate per coinvolgere i decisori che sono utenti della conoscenza[59], come nell’esempio di una partnership di studio formata con gli utenti della conoscenza (decisori politici e assistenti sociali) per identificare le questioni sanitarie prioritarie e per incorporarle in un efficace programma di formazione[60]. Mentre gli studi di ricerca CBPR e IKT si differenziano per la loro attenzione alle relazioni di potere, entrambi descrivono le pratiche di coinvolgimento degli utenti della conoscenza[40, 61] ed espandono il riconoscimento di chi sono gli utenti della conoscenza e chi può avere la capacità di agire sui risultati della ricerca[37, 52, 59] .

Gli utilizzatori del CBPR cercano di lavorare in partnership per ridurre o eliminare le ingiustizie e/o le disuguaglianze che sono state identificate dagli utilizzatori della conoscenza e attraverso la messa in atto di eque partnership di ricerca in cui la condivisione della conoscenza e delle risorse avviene tra il ricercatore e i partner utilizzatori della conoscenza, così come la comunità più ampia[62]. Il CBPR è inteso a beneficio di coloro che partecipano alla ricerca e delle loro comunità attraverso il processo e i prodotti di ricerca. Si tratta di un approccio alla ricerca in cui la comunità esercita autorità, cioè controllo e influenza all’interno della ricerca, e questa è una forma di empowerment[63], un principio chiave del CBPR[62]. L’IKT si concentra anche sulla condotta della ricerca per affrontare le questioni identificate come importanti dagli utenti della conoscenza e sull’applicazione dei risultati della ricerca per migliorare il problema dei sistemi sanitari identificati, ma affrontare le relazioni di potere tra coloro che utilizzeranno o saranno influenzati dalla conoscenza non è un obiettivo primario [55]. L’empowerment dei partecipanti a funzionare all’interno delle partnership IKT è identificato come un fattore chiave per il raggiungimento del successo nella ricerca[64]; tuttavia, mentre ci possono essere differenze di potere da affrontare, l’IKT non è nata per affrontare le differenze di potere all’interno della conduzione della ricerca o del contesto della società.

Nella CBPR e nella IKT, i ricercatori e gli utenti della conoscenza riconoscono e si concentrano sulle partnership per guidare un’agenda di ricerca concordata. Inoltre, essi sono integrati e si sono evoluti da società e movimenti che richiedono ai governi di condividere i processi di definizione dell’agenda e di generazione di politiche[37, 65-68]. Sia l’IKT che il CBPR promuovono l’impegno degli utenti della conoscenza nella ricerca dei sistemi sanitari e contribuiscono all’evidenza su come, esattamente, condurre la ricerca con gli utenti della conoscenza nel contesto dei sistemi sanitari [40, 44,69, 70]. Per fare ciò sono necessari investimenti in tempo e impegno (anche finanziario) per creare opportunità di relazioni e trovare punti di interesse comuni che non sono ancora tipici degli sforzi di ricerca[20, 71]. Sia per la CBPR che per l’IKT, la ricerca viene fatta in modi che quelli all’interno della collaborazione sono d’accordo nel realizzare al meglio gli obiettivi dell’attività di ricerca e che includono la considerazione dell’etica.

Etica

L’importanza di impegnarsi con gli utenti della conoscenza che non sono stati tipicamente inclusi nella ricerca sui sistemi sanitari per migliorare lo sviluppo e la diffusione della conoscenza è riconosciuta sia nelle letterature di CBPR e IKT[52, 59, 65] sia in quella della scienza dell’implementazione[8, 72, 73]. L’inclusione degli utenti della conoscenza come partner nella ricerca deve essere attentamente considerata nella progettazione e nella conduzione degli studi di ricerca per garantire il rispetto delle forme di conoscenza e dei sistemi di conoscenza che differiscono da quelle detenute dai ricercatori[74, 75]. Tutti i progetti di ricerca sono guidati da standard etici articolati in linee guida, anche se possono non riflettere adeguatamente i punti di vista sulla condotta etica che risuonano e fanno progredire i programmi di ricerca che sono di valore per gli utenti della conoscenza (cioè le comunità e i loro membri)[71]. Ad esempio, in Canada, i ricercatori che si impegnano nella ricerca sono spinti a considerare come condurre il loro lavoro con gli individui e all’interno delle comunità in modi concordati tra loro[76]. Ci sono differenze poco riconosciute tra le tradizioni di ricerca standard e orientate al ricercatore e le credenze, i valori e le prospettive culturali degli utenti della conoscenza. Si ritiene che queste differenze compromettano le opportunità di partecipazione degli utenti della conoscenza alle attività di ricerca[77]. L’uso di approcci di ricerca CBPR o IKT che coinvolgono gli utenti della conoscenza come partner pieni e attivi con i partner ricercatori può indurre a riflettere su come rendere operativa la condotta etica all’interno della ricerca.

Le relazioni tra utenti della conoscenza e ricercatori negli studi CBPR e IKT interrompono la divisione tra coloro che fanno ricerca e coloro che partecipano alla ricerca. CBPR e IKT forniscono esempi di modi per condurre una ricerca che coinvolge un’ampia gamma di utenti della conoscenza in modi che gli stessi utenti della conoscenza possono definire etici e quindi accettabili[78, 79]. È importante notare che la ricerca collaborativa è stata trovata per creare opportunità di reale cambiamento: il coinvolgimento nella ricerca da parte degli utenti della conoscenza avviene più spesso; la ricerca ha maggiori probabilità di influenzare il comportamento dei partner utenti della conoscenza; e c’è la creazione di conoscenza applicabile nel mondo reale[20]. Gli studi CBPR e IKT forniscono la prova della condivisione di informazioni e competenze ed esempi di come mettere in atto relazioni di ricerca che favoriscono partnership di ricerca etiche e, in ultima analisi, la co-creazione di conoscenza che ha più probabilità di essere apprezzata dai membri della comunità di ricerca e da coloro che la ricerca è destinata a beneficiare.

La co-creazione della conoscenza: convergenza su un obiettivo comune

CBPR e IKT sono usati per evocare l’impegno all’interno e tra i ricercatori e gli utenti della conoscenza in partnership per promuovere l’informazione reciproca e lo scambio bidirezionale di informazioni e per promuovere l’apprendimento condiviso e la co-creazione della conoscenza[36, 80]. I ricercatori che utilizzano CBPR o IKT riferiscono che la conoscenza co-creata ha maggiori probabilità di essere utilizzata nei sistemi sanitari dagli utenti della conoscenza[19, 56]. L’esistenza di partenariati tra gli utenti della conoscenza e i ricercatori serve da catalizzatore per aumentare sia l’uso che la rilevanza della ricerca[17]. Tuttavia, c’è una sfida continua per i ricercatori a capire come e quali tipi di partnership e partecipazione migliorano lo sviluppo, l’assorbimento e l’uso della conoscenza della ricerca[52, 74]. Gli utenti dell’IKT e del CBPR mirano ad accogliere e facilitare l’impegno e il coinvolgimento dei ricercatori con gli utenti della conoscenza per creare e applicare la conoscenza, e possono entrambi contribuire all’evidenza delle pratiche di implementazione esistenti per la ricerca collaborativa.

Il coinvolgimento del pubblico nella ricerca si trova in un ambiente in continua evoluzione, e i ricercatori stanno cercando una guida su come considerare e rendere operativi il coinvolgimento e l’impegno degli utenti della conoscenza. Lo sviluppo della conoscenza per l’uso nei sistemi sanitari, come tutta la scienza, è riconosciuto come un processo carico di valori[81]. CBPR e IKT sono approcci che possono contribuire alla considerazione di ciò che costituisce la conoscenza attraverso l’incorporazione della competenza dell’utente della conoscenza con quella del ricercatore. In quanto approcci di ricerca, ciascuno di essi può favorire le opportunità per le persone che sono interessate dalla ricerca di avere voce in capitolo su cosa e come viene intrapresa la ricerca finanziata con fondi pubblici[82].

CBPR e IKT sono state sviluppate nell’ambito di tradizioni di ricerca distinte, ma entrambe hanno dimostrato di avere successo con una serie di collaborazioni tra utenti e ricercatori della conoscenza e quindi di apportare punti di forza unici per raggiungere un obiettivo che è apprezzato [65,67] e comunemente considerato: nello specifico, la creazione di conoscenza che è il risultato sia della competenza del ricercatore che di quella dell’utente della conoscenza. Per questo motivo, esortiamo a prendere in considerazione sia gli approcci e i processi CBPR che quelli IKT quando si progetta e si conduce uno studio di ricerca collaborativa che ha come obiettivo la co-creazione della conoscenza. Inoltre, sia la CBPR che la IKT portano alla generazione di risultati che possono essere caratterizzati dai precetti della “democrazia della conoscenza”, dove la conoscenza è definita come “Fatti, informazioni e competenze acquisite attraverso l’esperienza o l’istruzione; la comprensione teorica o pratica di una materia” [83] ela democrazia come “La pratica o i principi di uguaglianza sociale” [84] e insieme contribuiscono a far progredire la scienza dell’implementazione e le pratiche per la ricerca collaborativa.

Conclusione

C’è un interesse crescente e uno sforzo continuo per sviluppare e utilizzare approcci collaborativi per generare conoscenza tra gli utenti della conoscenza e i ricercatori per l’uso nei sistemi sanitari. Mentre CBPR e IKT hanno origini e pratiche distinte, condividono l’obiettivo di promuovere processi democratici nella co-creazione della conoscenza. Una migliore comprensione di CBPR e IKT consentirà ai ricercatori e ai partner utilizzatori della conoscenza di utilizzare e sfruttare in modo appropriato la conoscenza di ogni approccio. La CBPR e la IKT creano l’opportunità di mettere in discussione le ipotesi su chi, come e cosa si definisce conoscenza e di sviluppare e integrare i risultati della ricerca nei sistemi sanitari. Sollecitiamo a prendere in considerazione gli approcci e i processi CBPR e/o IKT nella progettazione e nella conduzione di studi di ricerca per far progredire la scienza dell’implementazione e la sua pratica per la conduzione di ricerche collaborative sui sistemi sanitari.

References

- . Accessed 11 Feb 2017.Publisher Full Text

- . Accessed 12 Feb 2017.Publisher Full Text

- . Accessed 5 March 2017.Publisher Full Text

- . Accessed 12 Feb 2017.Publisher Full Text

- Buchan H. Gaps between best evidence and practice: causes for concern. Med J Aust. 2004; 180(6):48. PubMed

- Runciman WB, Hunt TD, Hannaford NA, Hibbert PD, Westbrook JI, Coiera EW. CareTrack: assessing the appropriateness of health care delivery in Australia. Med J Aust. 2012; 197(2):100-105. DOI | PubMed

- Eccles MP, Mittman BS. Welcome to implementation science. Implement Sci. 2006; 1(1):1. DOI

- Mitton C, Adair CE, McKenzie E, Patten SB, Perry BW. Knowledge transfer and exchange: review and synthesis of the literature. Millbank Q. 2007; 85(4):729-768. DOI

- . Accessed 27 Jan 2017.Publisher Full Text

- Graham ID, Logan J, Harrison MB, Straus SE, Tetroe J, Caswell W. Lost in knowledge translation: time for a map?. J Contin Educ Health. 2006; 26:13-24. DOI

- Bowen S, Graham ID. Knowledge translation in health care: moving evidence to practice. Wiley: West Sussex; 2013.

- Van De Ven AH, Johnson PE. Knowledge for theory and practice. Acad Manag Rev. 2006; 31(4):802-821. DOI

- Greenhalgh T, Jackson C, Shaw S, Janamian T. Achieving research impact through co-creation in community-based health services: literature review and case study. Milbank Q.. 2016; 94(2):392-429. DOI | PubMed

- Filipe A, Renedo A, Marston C. The co-production of what? Knowledge values, and social relations in health care. PLoS Biol. 2017; 15(5):e2001403. DOI | PubMed

- Gagliardi AR, Berta W, Kothari A, Boyko J, Urquhart R. Integrated knowledge translation (IKT) in health care: a scoping review. Implement Sci. 2016; 11(38). 10.1186/s13012-016-0399-1.

- .Publisher Full Text

- Drahota AMY, Meza RD, Brikho B. Community-academic partnerships: a systematic review of the state of the literature and recommendations for future research. Milbank Q.. 2016; 94(1):163-214. DOI | PubMed

- Salimi Y, Shahandeh K, Malekafzali H, Loori N, Kheiltash A, Jamshidi E. Is community-based participatory research (CBPR) useful? A systematic review on papers in a decade. Int J Prev Med. 2012; 3(6):386-393. PubMed

- Jagosh J, Macaulay AC, Pluye P, Salsberg J, Bush PL, Henderson J. Uncovering the benefits of participatory research: implications of a realist review for health research and practice. Milbank Q. 2012; 90(2):311-346. DOI | PubMed

- . Accessed 30 July 2017.Publisher Full Text

- Horowitz C, Robinson M, Seifer S. Community-based participatory research from the margins to the mainstream: are researchers prepared?. Circulation. 2009; 119(19):2633-2642. DOI | PubMed

- Kellogg Foundation. Community-based public health initiative. Battle Creek, MI: Kellogg Foundation; 1992.

- Darroch FE, Giles AR. Decolonizing health research: community-based participatory research and postcolonial feminist theory. Can J Action Res. 2014; 15(3):22-36.

- Lewin K. Action research and minority problems. J Soc Issues. 1946; 2(4):34-46. DOI

- Freire, P. Pedagogy of the oppressed/New York: continuum; 2000.

- Nast HJ. Women in the field: critical feminist methodologies and theoretical perspectives. Prof Geogr. 1994; 46(1):54-66. DOI

- Burgess-Proctor A. Methodological and ethical issues in feminist research with abused women: reflections on participants’ vulnerability and empowerment. Womens Stud Int Forum. 2015; 48:124-134. DOI

- Crotty M. (1998). Introduction: the research process. In: Crotty M, editor. The foundations of social research: meaning and perspective in the research process London, UK: Sage; 1998. p. 1-17.

- Collier J. Photography in anthropology—a report on two experiments. Am Anthropol. 1957; 59(5):843-859. DOI

- Kamberelis G. & Dimitraidis G. (2005). Focus groups: strategic articulations of pedagogy, politics, and inquiry. In: Denzin NK, Lincoln YS, editors. The SAGE handbook of qualitative research 3rd edition. Thousand Oaks, CA: Sage; 2005. p. 887-907.

- edition. Thousand Oaks, CA: Sage; 2005. P. 695-708.

- Kane M, Trochim WMK. Concept mapping for planning and evaluation. Applied Social Research Methods Series, Vol. 50. Thousand Oaks, CA: Sage; 2007.

- Palibroda B, Krieg B, Murdock L, Havelock J. A practical guide to photovoice: sharing pictures, telling stories and changing communities. Winnipeg (MB): Prairie Women’s Health Network; 2009.

- Gubrium A. Digital storytelling: an emergent method for health promotion research and practice. Health Promot Pract. 2009; 10(2):186-191. DOI | PubMed

- .Publisher Full Text

- Fletcher C. Community-based participatory research relationships with aboriginal communities in Canada: an overview of context and process. Pimatisiwin. 2002; 1(1):29-61.

- Israel BA, Schulz AJ, Parker EA, Becker AB. Community-based participatory research: policy recommendations for promoting a partnership approach in health research. Educ Health. 2001; 14(2):2.

- Callard F, Rose D, Wykes T. Close to the bench as well as the bedside: involving service users in all phases of translational research. Health Expect. 2012; 15(4):389-400. DOI | PubMed

- Denis J-L, Lomas J. Convergent evolution: the academic and policy roots of collaborative research. J Health Serv Res Policy Res. 2003; 8(2), Suppl 2–6.

- (2015). Accessed 7 April 2017.Publisher Full Text

- Gagliardi AR, Kothari A, Graham ID. Research agenda for integrated knowledge translation (IKT) in healthcare: what we know and do not yet know. J Epidemiol Community Health; 2016. doi:10.1136/jceh-2016-207743.

- Dixon J, Elliot SD, Clarke A. Exploring knowledge-user experiences in integrated knowledge translation: a biomedical investigation of the causes and consequences of food allergy. Res Involv Engagem. 2016;2:27. doi:10.1186/s40900-016-0043-x

- Jull J, Stacey D, Giles A, Boyer Y, Minwaashin Lodge. Shared decision-making and health for First Nations, Métis and Inuit women: a study protocol. BMC Med Inform Decis Mak. 2012; 18(12): 146. doi: 10.1186/1472-6947-12-146.

- Graham ID, Tetroe J. Some theoretical underpinnings of knowledge translation. Acad Emerg Med. 2007; 14(11):936-941. DOI | PubMed

- (2016). Accessed 7 April 2017.Publisher Full Text

- Jenkins EK, Kothari A, Bungay V, Johnson JL, Oliffe JL. Strengthening population health interventions: developing the CollaboraKTion Framework for Community-Based Knowledge Translation. Health Res Policy Syst.. 2016; 14(1):65. DOI | PubMed

- Powell K, Kitson A, Hoon E, Newbury J, Wilson A, Beilby J. A study protocol for applying the co-creating knowledge translation framework to a population health study. Implement Sci. 2013; 8:98. DOI | PubMed

- . Accessed 2 June 2017.Publisher Full Text

- Rodriguez EM, Bowie JV, Frattaroli S, Gielen A. A qualitative exploration of the community partner experience in a faith-based breast cancer educational intervention. Health Educ Res. 2009; 24(5):760-771. DOI | PubMed

- McGrath P, Lingley-Pottie P, Emberly D, Thurston C, McLean C. Integrated knowledge translation in mental health: family help as an example. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry. 2009; 18(1):30-37. PubMed

- . Accessed 28 May 2017.Publisher Full Text

- Kothari A, Sibbald SL, Wathen CN. Evaluation of partnerships in a transnational family violence prevention network using an integrated knowledge translation and exchange model: a mixed methods study. Health Res Policy Syst.. 2014; 2:25. DOI

- Salsberg J, Louttit S, McComber AM, Fiddler R, Naqshbandi M, Receveur O. Knowledge, capacity, readiness: translating successful experiences in community-based participatory research for health promotion. Pimatisiwin. 2007; 5(2):125-150.

- Minkler M, Glover Blackwell A, Thompson M, Tamir H. Community-based participatory research: implications for public health funding. Am J Public Health. 2003; 93(8):1210-1213. DOI | PubMed

- Accessed 4 Nov 2017.Publisher Full Text

- Wallenstein N, Duran B. Community-based participatory research contributions to intervention research: the intersection of science and practice to improve health equity. Am J Public Health. 2010; 11(Suppl 1):40-46. DOI

- Peters DH. The application of systems thinking in health: why use systems thinking?. Health Res Policy Syst.. 2014; 12:51. DOI | PubMed

- Pazoki R, Nabipour I, Seyednesami N, Imami SR. Effects of a community-based healthy heart program on increasing women’s physical activity: a randomized controlled trial guided by community-based participatory research (CBPR). BMC Public Health. 2007; 23(7):216. DOI

- . Accessed 4 May 2017.Publisher Full Text

- Wilkinson H, Gallagher M, Smith M. A collaborative approach to defining the usefulness of impact: lessons from a knowledge exchange project involving academics and social work practitioners. Evid Policy. 2012; 8(3):311-327. DOI

- Israel B, Schulz A, Parker E, Becker A. Review of community-based research: assessing partnership approaches to improve public health. Annu Rev Public Health. 1998; 19:173-202. DOI | PubMed

- Paradiso de Sayu R, Chanmugam A. Perceptions of empowerment within and across partnerships in community-based participatory research: a dyadic interview analysis. Qual Health Res. 2015; 26(1):105-116. DOI | PubMed

- Blumenthal DS. Is community-based participatory research possible?. Am J Prev Med. 2011; 40(3):386-389. DOI | PubMed

- Camden C, Shikako-Thomas K, Nguyen T, Graham E, Thomas A, Sprung Engaging stakeholders in rehabilitation research: a scoping review of strategies used in partnerships and evaluation of impacts. Disabil Rehabil. 2015; 37(15):1390-1400. DOI | PubMed

- Andersson E, Tritter J, Wilson R. Health democracy: the future of involvement in health and social care. INFORM and NHS Centre for Involvement: London; 2007.

- . Accessed 3 April 2017.Publisher Full Text

- Cornwall A, Shankland A. Engaging citizens: lessons from building Brazil’s national health system. Soc Sci Med. 2008; 66(10):2173-2184. DOI | PubMed

- van Bekkum JE, Fergie GM, Hilton S. Health and medical research funding agencies’ promotion of public engagement within research: a qualitative interview exploring the United Kingdom context. Health Res Policy Syst. 2016; 24(4):23. DOI

- 6 May 2017.Publisher Full Text

- Israel BA, Parker EA, Rowe Z, Salvatore A, Minkler M, López J. Community-based participatory research: lessons learned from the centers for children’s environmental health and disease prevention research. Environ Health Perspect. 2005; 113(10):1463-1471. DOI | PubMed

- Accessed 25 July 2017.Publisher Full Text

- Syed MA, Moorhouse A, McDonald, Hitzig SL. A review on community-based knowledge transfer and exchange (KTE) initiatives for promoting well-being in older adults. J Evid Inf Soc Work 2017; 14(4): 280-300. doi: 10.1080/23761407.2017.1323065.

- Wilson MG, Lavis JN, Travers R, Rourke SB. Community-based knowledge transfer and exchange: helping community-based organizations link research to action. Implement Sci: IS 2010;5:33. doi:10.1186/1748-5908-5-33.Publisher Full Text

- Salway S, Chowbey P, Such E, Ferguson B. Researching health inequalities with community researchers: practical, methodological and ethical challenges of an ‘inclusive’ research approach. Res Involv Engagem. 2015; 1:9. DOI | PubMed

- . Accessed 2 April 2017.Publisher Full Text

- . Accessed 4 May 2017.Publisher Full Text

- . Accessed 2 March 2017.Publisher Full Text

- Jull J, Stacey D, Giles A, Boyer Y, Minwaashin lodge—the Aboriginal Women’s Support Centre. Cultural adaptation of a shared decision making tool with Aboriginal women: a qualitative study BMC Med Inform Decis Mak 2015; 15:1.

- Morton Ninomiya ME, Atkinson D, Brascoupe S, Firestone M, Robinson N, Reading J. Effective knowledge translation approaches and practices in indigenous health research: a systematic review protocol. Syst Rev. 2017; 6:34. DOI | PubMed

- Kothari A, Wathen NC. A critical second look at integrated knowledge translation. Health Policy. 2013; 109(2):187-191. DOI | PubMed

- Kelly MP, Heath I, Howick J, Greenhalgh T. The importance of values in evidence-based medicine. BMC Med Ethics. 2015; 16:69. DOI | PubMed

- . Accessed 27 July 2017.Publisher Full Text

- . Accessed 2 May 2017.Publisher Full Text

- . Accessed 2 May 2017.Publisher Full Text

Fonte

Jull J, Giles A, Graham ID (2017) Community-based participatory research and integrated knowledge translation: advancing the co-creation of knowledge. Implementation Science : IS 12150. https://doi.org/10.1186/s13012-017-0696-3